América Latina invirtió en megaproyectos de fibra óptica para cerrar la brecha digital, pero muchos quedaron subutilizados, inconclusos o sin impacto en la ruralidad.

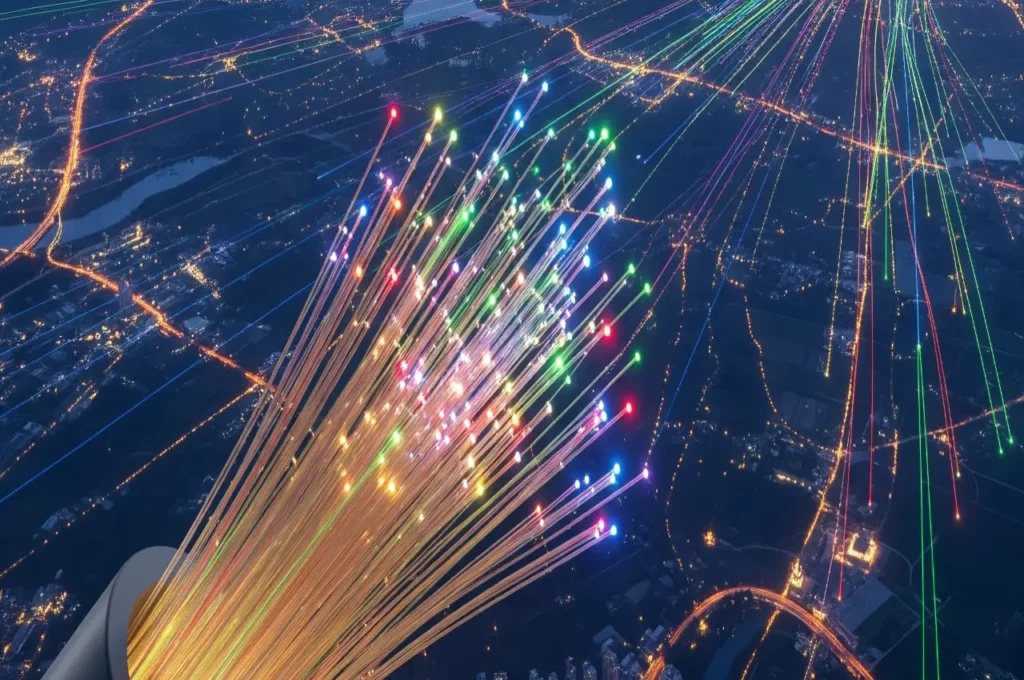

¿Cómo ha evolucionado la fibra óptica en 2025? Durante más de una década, la fibra óptica fue presentada como el gran habilitador de la transformación digital en América Latina. Su valor se centra en la capacidad de soportar el crecimiento exponencial de datos y aplicaciones en la nube. Así, con la red de fibra óptica: la promesa inconclusa de conectividad para las poblaciones más distantes sigue vigente en el continente.

Pero su principal valor es ser el sistema nervioso sobre el cual descansa el despliegue de las redes 4G y 5G. También, resulta vital para perfeccionar las operaciones con IIoT e inteligencia artificial, así como la digitalización de servicios públicos y la consolidación de ciudades inteligentes.

Sin embargo, la historia regional está marcada por grandes paradojas: por ejemplo, se han construido redes troncales nacionales de miles de kilómetros, pero su utilización es mínima y el acceso en la ruralidad es bajo. Por otro lado, los modelos de sostenibilidad financiera con los que se proyectaron se tambalean. En otras palabras, la fibra en la región parece más una promesa inconclusa que una columna vertebral sólida.

Casos emblemáticos: entre ambición y frustración

Perú – Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)

Lanzada en 2014 como la APP estrella para conectar más de 180 capitales de provincia, prometía democratizar el acceso a Internet en todo el país. Una década después, la realidad es otra: menos del 10% de su capacidad está en uso, los precios mayoristas resultaron poco competitivos y el Estado ha tenido que asumir costos millonarios. Hoy se habla de un “reinicio” del proyecto, que más parece un mea culpa sobre lo que no funcionó.

Colombia – Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y PNCAV

En 2011 se adjudicó el PNFO para desplegar más de 20.000 km de fibra y conectar 788 municipios. A esto se sumó el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV). Su objetivo era llevar conectividad a 29 municipios y 18 áreas no municipalizadas de la Amazonía y la Orinoquía, con soluciones satelitales y de microondas.

La paradoja es clara: la infraestructura existe y abarca casi todo el país.

Sin embargo, la última milla rural no se masificó, el tráfico mayorista no creció al ritmo esperado y los pequeños ISP siguen enfrentando precios altos. Hoy, el debate gira en torno a la necesidad de crear una red neutra de transporte que reorganice los activos y baje tarifas.

Argentina – ARSAT y la Red Federal de Fibra Óptica

Argentina avanzó con más de 30.000 km de fibra desplegada bajo la empresa estatal ARSAT. El proyecto ya logró integrar a provincias alejadas del centro económico. Sin embargo, enfrenta problemas de continuidad por cambios de gobierno, tensiones con operadores privados y la dificultad de garantizar sostenibilidad en zonas de baja demanda.

México – Red Compartida y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

México apostó a una alianza público-privada inédita con la Red Compartida, además de un rol estatal reforzado a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Aunque la cobertura ha crecido, las metas rurales aún no se cumplen plenamente y persisten dudas sobre el modelo de negocio en territorios con baja densidad poblacional.

Iniciativas regionales – RedCLARA y ALBA-1

La RedCLARA (interconexión académica) y el cable submarino ALBA-1 son proyectos aisldos de cooperación regional. Pero su escala es limitada frente a la magnitud de la brecha. Así, estos proyectos quedan como recordatorios de que, sin coordinación transnacional, los avances corren el riesgo de ser fragmentados y poco sostenibles.

Problemas estructurales de la fibra en América Latina

A pesar de tener una visión ambiciosa y altruista, los proyectos de fibra óptica se desbordan o no completan su misión. Estas son algunos de los problemas con los que arrancaron y que prevalecen luego de varios lustros:

- APP mal diseñadas: concesiones con tarifas no competitivas, estructuras de riesgo desequilibradas y operadores que terminan desincentivados.

- Enfoque urbano: la fibra se concentra en capitales y ciudades intermedias, dejando desatendidas las zonas rurales.

- Costo de la última milla: la troncal llega, pero el acceso a hogares y pymes sigue siendo caro y complejo.

- Subutilización: muchas redes estatales están encendidas, pero vacías de tráfico.

- Gobernanza débil: falta de mapas vivos y auditables sobre utilización de capacidad, lo que impide planificar coinversiones y evitar duplicaciones.

Fibra óptica: la promesa inconclusa que puede superarse

El rezago en fibra tiene consecuencias claras. En lo económico, limita la productividad de las empresas y frena el desarrollo de industrias digitales frente a competidores globales. En lo social, mantiene una brecha rural-urbana que se traduce en desigualdad en educación, salud y oportunidades laborales.

El caso colombiano lo ilustra bien: municipios con nodos de fibra desde 2014 siguen sin ofrecer acceso para hogares y pymes. Y así, queda truncada la posibilidad de desarrollo, porque nadie asumió la inversión en última milla. Por su parte, en Perú, un tendido multimillonario permanece infrautilizado mientras las comunidades rurales continúan navegando con conexiones precarias.

¿Cuánto vale y cuánto se usa de la red?

Un vistazo comparativo revela la magnitud del problema de la fibra óptica en 2025:

- Perú: en su Red Dorsal, el precio mayorista de 23 dólares por Mbps fue criticado por ser más alto que el mercado, lo que llevó a operadores a evitar conectarse.

- Colombia: los pequeños ISP denuncian que los precios de backhaul en algunas rutas rurales duplican o triplican los de mercados urbanos, dificultando ofrecer planes accesibles.

- Argentina: ARSAT ofrece tarifas subsidiadas que favorecen el acceso en provincias, pero la sostenibilidad fiscal del modelo es una pregunta abierta.

- México: la Red Compartida logró tarifas más competitivas en ciudades, pero aún no hay claridad sobre si puede replicar esto en zonas remotas.

La conclusión es incómoda: Latinoamérica paga más por transportar datos y utiliza menos capacidad de la disponible, lo que encarece la digitalización y retrasa la equidad.

Fibra óptica en 2025: Superando expectativas.

- ¿Deben los Estados seguir construyendo megaproyectos, o es momento de apostar por modelos híbridos con actores comunitarios y privados?

- ¿Cómo garantizar que la fibra troncal tenga demanda real, a través de contratos de largo plazo para escuelas, hospitales y entidades públicas?

- ¿Qué papel deben asumir el BID, la CAF y el Banco Mundial en el financiamiento de última milla rural, más allá de la troncal?

- ¿Es hora de declarar la fibra óptica como servicio público esencial, al mismo nivel que la energía y el agua?

- ¿Cómo blindar la sostenibilidad financiera en territorios de baja densidad sin cargar al fisco con subsidios permanentes?

La fibra óptica sigue siendo la tecnología base de la economía digital. De hecho, ningún país puede hablar en serio de 5G, IoT o inteligencia artificial sin resolver primero su transporte. Pero la experiencia de la región muestra que los megaproyectos, por sí solos, no garantizan equidad ni sostenibilidad.

América Latina enfrenta una decisión estratégica: o reorganiza sus redes de fibra con modelos más abiertos, transparentes y sostenibles, o corre el riesgo de tener kilómetros de fibra dormida, mientras se mantiene la brecha digital. Esa es la perspectiva de la fibra óptica en 2025, que abre la luz a un destino mejor conectado si se toman decisiones estratégicas.

La promesa inconclusa de la fibra óptica es, en el fondo, una pregunta de política pública y de modelo de desarrollo: ¿queremos redes que existan en el papel o infraestructuras que realmente transformen vidas y economías?

Todo sobre infraestructura, centros de datos y fibra óptica, en Estratech-IA